De la croissance, en veux-tu, en voilà !

A blog post by Olivier Derruine

Depuis que l’indicateur abstrait du PIB a été conçu en 1934 par Simon Kuznets à la demande du Congrès américain soucieux d’évaluer l’impact de la Grande Dépression sur l’économie, il est devenu le nouvel opium du peuple, l’idole des économistes et le fétiche des décideurs politiques. Au cours des décennies s’est forgée dans la conscience collective l’idée qu’une croissance économique rendait acceptable les inégalités car elle offrait une perspective de mieux être pour tous même s’il fallait attendre que les entreprises et individus les mieux placés sur les marchés (du travail, des biens et services, des capitaux) se servent d’abord. C’est ce que les économistes appellent le « trickle down » (« ruissellement » en français). Le théorème de l’ancien chancelier ouest-allemand Helmut Schmidt qu’il formula en 1974 rend également compte du fait que les bénéfices retirés par chacun de la croissance sont étagés et pas simultanément accessibles : « Les profits d’aujourd’hui sont les investissements de demain et les emplois d’après-demain. »

En réalité, même le Fonds monétaire international (FMI) s’est mis à contester la théorie du trickle down. On peut par exemple lire dans un récent papier (je traduis) : « Si la part des revenus des 20% les plus riches augmente de 1 point de pourcentage, la croissance du PIB qui en résultera sera en fait 0,08 point de pourcentage plus basse au cours des cinq années qui suivront, ce qui suggère donc que les gains ne ruissellent pas des plus riches vers les autres. En revanche, une augmentation identique de la part des revenus des 20% les plus pauvres donnera lieu à une croissance supérieure de 0,38 point de pourcentage. Un résultat similaire est également observable pour la classe moyenne. »

De surcroît, le théorème de Schmidt ne vaut plus depuis que l’économie s’est financiarisée (les profits ne sont pas nécessairement investis, mais sont captés par les actionnaires) et globalisée (les profits réalisés par une entreprise ne sont pas nécessairement investis dans le pays où ces profits sont comptabilisés) et que l’offre est excédentaire par rapport à la demande (puisque les investissements auront pour effet d’augmenter encore l’offre et, donc, d’accroître l’écart avec la demande) . Même si la relation s’est distendue entre la croissance du PIB et les autres variables (emploi, chômage, investissement, inégalités, performances environnementales), le mythe persiste. Pourtant, ce n’est pas faute de voir émerger un courant de pensée critique qui convainc et traverse un nombre croissant d’organisations (comme la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international parfois), d’ONG, d’académiques (comme Tim Jackson ou Giorgos Kallis, Isabelle Cassiers ou Géraldine Thiry), voire de politiques (manifeste d’Ecolo). Mais, les forces (décideurs et faiseurs d’opinion) qui portent le PIB sont toujours majoritaires et profitent d’un analphabétisme relatif de la population en matière économique, ce qui leur permet d’entretenir cet anachronisme.

Le PIB, l’alpha de la politique

Dans le monde politique, en particulier dans des circonstances d’anémie de l’économie et de chômage de masse, toute mesure doit montrer en quoi elle dopera l’activité pour ne fût-ce que bénéficier d’un minimum de crédit, et donc de soutien. Le PIB, c’est l’alpha de la politique. L’accord de gouvernement porté par Charles Michel le reconnaît d’ailleurs explicitement : « La croissance économique et des finances publiques saines constituent la base par excellence pour le bien-être et le progrès social. » Il ne déroge en cela en rien aux accords précédents ou à ceux qui cimentent les majorités à d’autres niveaux de pouvoir, en Belgique ou ailleurs.

Cette justification systématique de chaque mesure par la hausse du PIB qu’elle est censée amener a été renforcée au niveau européen et de là, au niveau national, par l’agenda européen dit du « mieux légiférer ». Celui-ci était poussé de longue date par les Néerlandais (qui exercent actuellement la présidence tournante de l’UE). S’est généralisée alors la pratique consistant à réaliser des analyses d’impact des propositions législatives européennes et autres plans d’actions.

Complémentairement, en mars 2007, le sommet des chefs d’État et de gouvernement alla plus loin en se donnant pour objectif de réduire « les charges administratives découlant de la législation de l’UE de 25% d’ici 2012. Compte tenu de la diversité des situations de départ et des traditions, le Conseil européen invite les États membres à fixer pour 2008 leurs propres objectifs nationaux, d’une ambition comparable, dans leurs domaines de compétence ». « D’après la Commission, atteindre l’objectif du programme d’action pourrait favoriser la croissance économique et faire monter le PIB de l’Union d’environ 1,4%, soit 150 milliards d’euros, par an à moyen terme. »

Du coup, la lutte contre les tracasseries administratives afin de stimuler la croissance formalise une nouvelle attaque contre l’intervention de l’État dans la sphère économique. Après le retrait des grandes entreprises, il s’agit désormais non plus de limiter les réglementations, mais surtout de réduire le corpus de lois, décrets, ordonnances, circulaires, etc.

Comme l’écrivait déjà Oscar Wilde, « Le cynisme, c’est connaître le prix de tout et la valeur de rien ». À cet égard, les analyses d’impact sont le fait de cyniques qui, en se braquant sur le PIB, seul paramètre qu’ils parviennent un tant soit peu à modéliser, passent à côté du reste. Et de temps à autre, elles s’enrichissent de projections quant à l’évolution de l’emploi, ce qui rend plus concret encore les bienfaits de la proposition en question. Considérons les quelques projets phare suivants.

Deux études réalisées pour le compte de la Commission ont fourni l’argument massue pour faire passer la directive Bolkestein, celle-là même qui mobilisa comme jamais auparavant la société civile sur un texte européen qui n’en était encore qu’à l’état d’ébauche. Cette proposition partait du constat que le marché des services était encore fragmenté en Europe alors que le marché des biens était bien intégré entre les États membres. La Commission voulut y remédier en soumettant aux législateurs européens un texte qui libéralisait les services, sans faire dans le détail. Comme l’indique une analyse de la Banque nationale et du Bureau fédéral du Plan, « l’effet sur le PIB de la Belgique se situerait quant à lui entre 0,5% et 1,5%, ce qui correspond à la moyenne pour l’UE. L’effet sur l’emploi serait, selon les deux études, de 0,3%. Cela équivaut à environ 600.000 nouveaux postes de travail dans l’ensemble del’UE, dont environ 12.500 en Belgique. »

L’argument économique sur lequel la Commission notamment a joué pour « vendre » le Traité transatlantique tient dans la hausse de 0,5% du PIB après une décennie durant laquelle le Traité aura sorti tous ses effets.

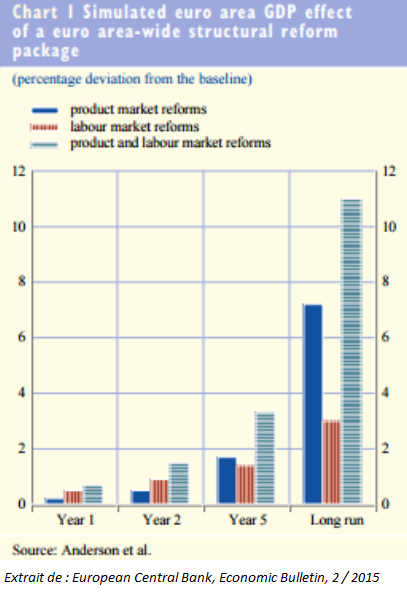

Quant aux réformes structurelles (que personne ne prend généralement le soin de préciser afin d’éviter les levées de boucliers que déclencheraient inévitablement les termes « report de l’âge de la retraite », « flexibilité du marché du travail », « durcissement des conditions d’éligibilité aux programmes sociaux », « scission des entreprises publiques entre un gestionnaire d’infrastructure et un exploitant opérationnel », « libéralisation du marché énergétique », « ouverture dominicale des magasins »…), la Banque centrale européenne en a précisé l’impact chiffré sur le PIB. Les résultats issus d’une modélisation à milliers d’équations ont de quoi faire baver d’envie tout gauchiste pour le moins productiviste. En moins de cinq années (lisez : en un laps de temps suffisant pour les nouveaux gouvernements pour en retirer les marrons du feu), le PIB pourrait être élevé de 3,5%. (Certes, les réformes envisagées ici ont un caractère paneuropéen, mais l’idée est la même lorsqu’il s’agit de les mettre en œuvre au niveau national.)

En Belgique également, l’analyse d’impact vient au secours de décisions gouvernementales. Il en va ainsi pour le saut d’index justifié a posteriori par une étude de la Banque nationale pour qui cette mesure doperait d’ici à 2019 le PIB de 0,5 % et l’emploi de 33.300 unités… et, chose passée sous silence à l’époque, alourdirait la dette publique (en % du PIB) de 2%.

Ce type d’analyses ou plutôt de prévisions téméraires tant elles reposent sur un nombre important de facteurs incontrôlables (et donc difficilement modélisables) ne date pas d’hier. (Sur la question de l’impact sur l’emploi, nous renvoyons à ce précédent billet.) Le marché unique européen et l’ouverture des frontières pour permettre la libre circulation des marchandises entre les Douze de l’époque devaient déboucher sur un gain de croissance cumulé sur six années de l’ordre de 4,5%. Lorsqu’elle entreprit l’examen des 20 années de marché unique, la Commission qui ne mentionna pas ce chiffre se félicita de ce que le PIB des Vingt-Huit était supérieur de… 2,13% grâce au marché intérieur. Ce n’est pas vraiment la même chose : la marge d’erreur est de plus de 50% ! Heureusement que ce n’est pas aux économistes que l’on confie le ravitaillement des cosmonautes dans la station spatiale internationale sinon ceux-ci ne pourraient qu’apercevoir de loin les vivres qui passeraient à des milliers de kilomètres d’eux.

Et pourtant, ces projections et prévisions continuent à faire florès, avec assez peu de remises en question (sauf, faut-il le reconnaître, lorsque le Bureau du Plan compara ses prévisions en matière d’évolution du coût salarial en Belgique et dans les pays frontaliers, et donc de « handicap salarial » et les réalisations ex post).

Les coûts d’une Belgique non durable

Si elles sont surtout connues pour les réformes structurelles qu’elles recommandent à nos gouvernements de mettre en œuvre dans le but d’augmenter le PIB, il arrive que les institutions mentionnées ci-dessus pointent la nécessité de prendre d’autres mesures dans les domaines social ou environnemental et de les justifier par la même méthodologie que celle qui sous-tend les réformes structurelles. Les gains économiques qui en résulteraient seraient colossaux et plus prometteurs que les réformes à courte vue, visant à détricoter des pans entiers de notre modèle social.

En reprenant les chiffres produits par certaines de ces institutions qui évaluent le coût économique de certains problèmes ou de dysfonctionnements rencontrés en Belgique et/ou en utilisant leur méthodologie, on peut dégager un ensemble de mesures permettant de stimuler à terme le PIB de 13% !

Open this image in a new window to access sources

L’objectif n’est pas ici d’affirmer que le PIB serait précisément plus élevé d’autant car les effets de certaines mesures peuvent se renforcer mutuellement et l’on n’est pas non plus à l’abri de « doubles comptages ». De plus, cet exercice omet de prendre en compte les éventuels effets « rebonds » et autres effets indésirables sur l’environnement.

Le but de ce papier est en réalité de montrer qu’en utilisant les mêmes « armes » que celles utilisées pour faire passer des réformes structurelles, il est tout à fait possible de proposer des mesures qui simultanément rendraient la Belgique plus durable et agréable à vivre et rapporteraient en termes de PIB. Et un rapide coup d’œil aux chiffres suffit pour montrer que le rendement de la durabilité dépasse de loin celui d’un renforcement du marché intérieur (cf. directive Bolkestein et réformes du marché du travail) ou extérieur (cf. TTIP). Des raisonnements analogues peuvent donc conduire à d’autres projets de société. S’il suffit presque de se baisser pour saisir ces opportunités, force est de constater que, paradoxalement, assez peu d’efforts sont déployés à cette fin et cela témoigne d’une forme de pensée unique dans les choix économiques qui est particulièrement préoccupante et que nous avons déjà abordée à l’occasion d’un précédent papier.